Preparo en estos días nuestras V Jornadas de Mujeres de 3 culturas, detenida este 2020 por los efectos destructivos de la pandemia del COVID-19, que nos dejó sin ella. El origen de su nombre está precisamente en el origen de mis alumnos de doctorado y en la riqueza que su diversidad cultural supone para todos en nuestra convivencia y estudio.

Joaquín Mª Aguirre. Imagen portada: retrato de Friedrich Hölderlin. Fotografía interior: Gustav Schultze.

Nunca agradeceré bastante lo que esta relación entre todos, cada uno con una visión del mundo, arrastrando una cultura propia, ha permitido. En un mundo lleno de estereotipos y prejuicios, de populismos que se miran el ombligo, se agradece el contacto con aquellas personas que han tomado la decisión de venir a España y de las que podemos aprender mucho cada día.

Las jornadas se han celebrado precisamente para permitir el acceso al estudio del género desde las perspectivas de las diferentes culturas, utilizando todo tipo de materiales para el análisis, de la poesía al cine, las novelas o los informativos periodísticos.

Las jornadas se han celebrado precisamente para permitir el acceso al estudio del género desde las perspectivas de las diferentes culturas, utilizando todo tipo de materiales para el análisis, de la poesía al cine, las novelas o los informativos periodísticos.

Este año hemos incorporado una idea nueva para unir esfuerzos a nuestros proyecto de investigación sobre el legendario español. Hemos añadido la idea de “leyendas” al análisis del género, orientándonos a estas formas narrativas en diferentes culturas para indagar en su origen y evolución, sus transformaciones en el tiempo, etc.

Mientras escribía mi artículo para Literocio, estaba recogiendo algunas leyendas sobre las que iban a trabajar en algunas ponencias. Se cruzó en mi camino una leyenda china muy alejada de la cuestión del género, pero que no se iba de mi cabeza mientras escribía.

Por ello decidí aparcar el aquel artículo —quién soy yo para oponerme a los vuelos de mi fantasía— y centrarme en esta historia, la llamada “Leyenda del harpa antigua”, que paso a resumir para aquellos que, como yo, la desconocían:

Existió en otros tiempos un músico excepcional llamado Boya, que había heredado una vieja arpa de sus antepasados y de la que sacaba bellísimas notas pero que nadie apreciaba realmente, provocando en él un profundo sentido de soledad. El arpa era mágica, le dijeron, y en el momento en que se rompiera una cuerda podría observar a una persona que escuchaba su música. Una noche de luna, mientras tocaba, una cuerda se rompió y Boya miró a su alrededor descubriendo a un leñador que le escuchaba maravillado. A Boya le sorprendió que lo refinado de su música pudiera interesar a una persona tan sencilla, pero este le confesó que su arte le había causado un enorme efecto. Le invitó a su casa y pasaron toda la noche hablando sobre el arte de la música y lo maravillosa que había sido la experiencia de escuchar aquellas melodías en el bosque.

Quedaron en verse en el mismo lugar, a la misma hora, un año después. Pero llegado el momento, el leñador no llegó, para frustración de Boya.

Indagó por el lugar hasta que le dijeron que el leñador había muerto recientemente. Se había transformado, dejando su oficio y dedicándose en cuerpo y alma a la música, que se había convertido en una pasión agotadora. Finalmente, le habían enterrado en el lugar que les dejó indicado, el mismo desde donde había escuchado por primera vez el arpa de Boya.

El arpista no podía abandonar el pensamiento de su amigo. Las notas y melodías que salían de su instrumento eran de una desgarradora tristeza y le consumían en cada interpretación. Finalmente, Boya lanzó el arpa contra el suelo destruyéndola.

Esta es la leyenda. Ahora, al reescribirla, me doy cuenta de por qué no me abandonaba. Escribía precisamente sobre el olvido del arte, del abandono de la Literatura, de cómo en estos tiempos de aislamiento muchos no han tenido el sostén del arte por la sencilla razón que lo hemos convertido en ocupación y no en preocupación. Al terminar de recogerla, se me aparece con mayor claridad su mensaje o, quizá, la leyenda se ajusta a mi pensamiento para darle forma narrativa y explicativa desde su propio misterio.

EL ALIMENTO DE LA BELLEZA

El objeto mágico, el arpa, nos trae una situación de sensibilidad que ya no se puede ignorar una vez que se ha quedado expuesto al arte. No hay vuelta atrás en la sensibilidad, una vez que se ha producido la apertura, la mente entra en un estado diferente, necesita del alimento de la belleza.

Recuerdo vagamente historias de este corte; alguien, previamente insensible, recibe una dosis de belleza y queda indefenso ante ella. Son los efectos del arte sobre la sensibilidad. El alma sensible sufre, frente al embrutecimiento que es precisamente la insensibilidad.

La muerte del leñador cumple la función de advertencia sobre los efectos de la exposición a la belleza; no hay regreso sino una búsqueda imparable de esos momentos en los que se dejó arrastrar hacia un estado de máxima intensidad.

Es el arte como arrebato, como desequilibrio, como pasión... una serie de cualidades que llamaríamos “románticas” y que en Occidente asociaríamos con ese carácter “demoniaco” del arte.

No hay vuelta atrás en la sensibilidad, una vez que se ha producido la apertura, la mente entra en un estado diferente, necesita del alimento de la belleza. Recuerdo historias de este corte; alguien insensible recibe una dosis de belleza y queda indefenso ante ella. Son los efectos del arte sobre la sensibilidad. El alma sensible sufre, frente al embrutecimiento que es la insensibilidad

El arpa, que ha sido recibida como herencia, desencadena esa doble manifestación del arrebato que arrastra hacia un placer intenso que acaba desequilibrando a quien lo escucha. La diferencia entre el placer y el sufrimiento estéticos se vuelve oscura hasta hacerse indistinguible.

La leyenda nos habla del tormento de la belleza, de la pasión incontrolable que desencadena. Es un camino de no retorno que afecta de forma destructiva al leñador, que no poseía defensas ante la avalancha que cae sobre sus sentidos descabalando sus valores previos, arrojándolo a un atormentado abismo sensible.

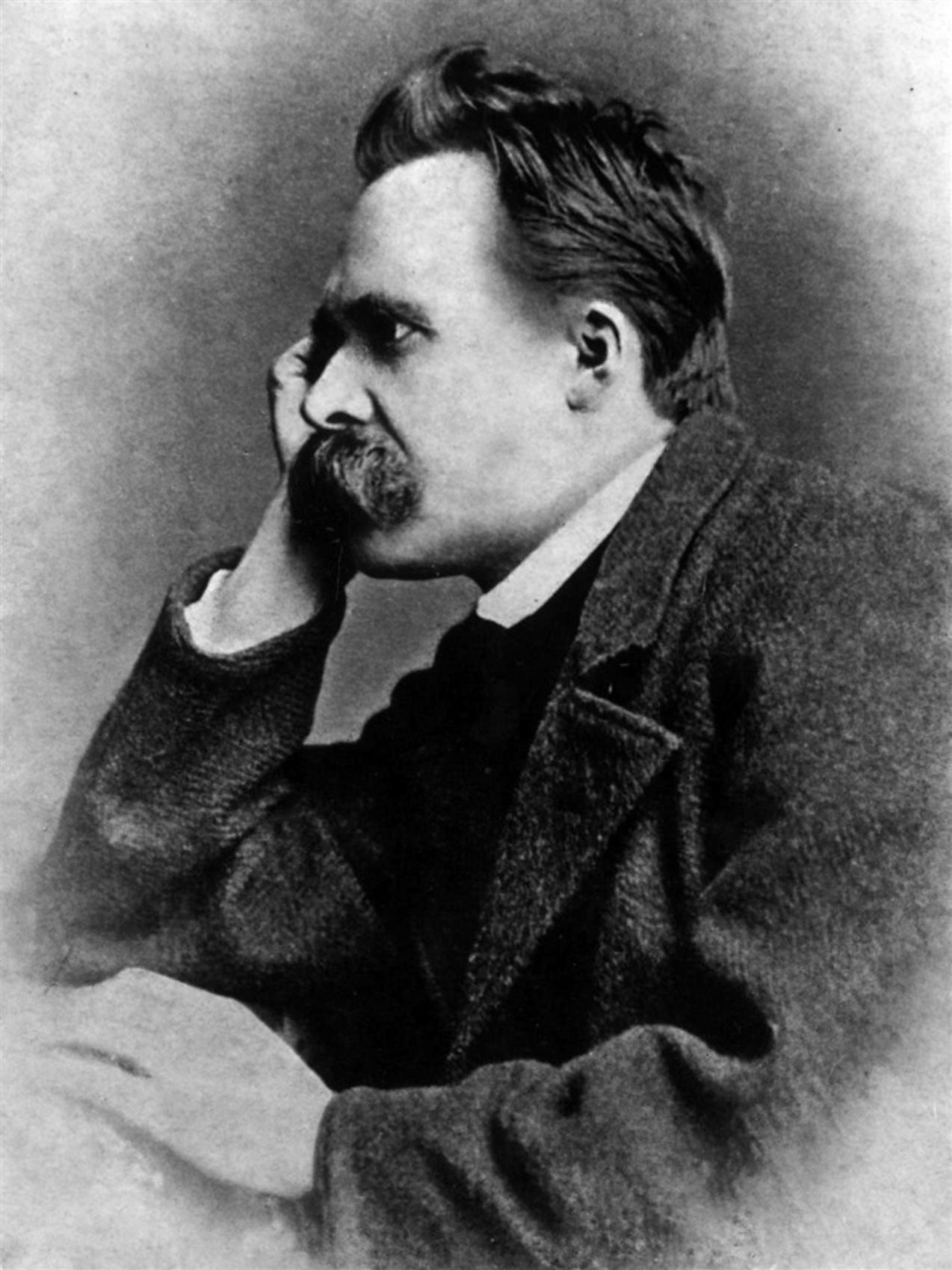

El arpa heredada, la luna llena, el bosque, la rotura de la cuerda, el músico sin público, el oyente virginal… es el escenario del temor ancestral al poder de la música, el arte primero que nos mueve y conmueve, la pasión que, en expresión hegeliana, pulsa las “cuerdas del alma”. Frente a la racionalidad de la palabra, del logos, la música ha tenido siempre algo incomprensible, un fondo oscuro que llevó a Schopenhauer, a Nietzsche, a Mann… a convertirla en símbolo de lo incomprensible de la vida, de lo informe envolvente frente a la mirada que capta formas. Aquí el arpa representa la fuerza de lo dionisíaco, que el filósofo alemán fijaba en la flauta de Dionisos, reservando el arpa para Apolo.

El romanticismo convirtió en uno de sus símbolos más poderosos precisamente el arpa eólica, que suena sin que nadie la toque, con el suave roce del viento. Bajo este símbolo descansa la idea de la posesión. El artista no crea por sí mismo, sino que es movido a través de fuerzas que se apoderan de él.

El romanticismo convirtió en uno de sus símbolos más poderosos precisamente el arpa eólica, que suena sin que nadie la toque, con el suave roce del viento. Bajo este símbolo descansa la idea de la posesión. El artista no crea por sí mismo, sino que es movido a través de fuerzas que se apoderan de él.

Es el artista en trance, creador arrastrado a su pesar, medio por el que se expresa una fuerza creativa superior, la del arte como fuerza de la Naturaleza. Ya en Platón, en el Ión, el aedo es poseído por la fuerza que se manifiesta en él y que transmite a otros.

Todo ello, creo, son formas de expresar la naturaleza de la belleza, del arte en cualquiera de sus formas. Es ese sentido de recibir algo que no se entiende bien, que surge de fuerzas oscuras del propio ser, que llegan a nosotros como le llegaron al leñador aquella noche de luna llena, por sorpresa, dejándonos sin defensa. Toda la teoría romántica del arte se basa en esa posesión, en esa forma de recipiente incapaz de contener la sustancia llamada “arte”, la fuerza creativa.

Mi memoria va uniendo cabos y me lleva a ese clásico de Stefan Zweig, poeta e investigador del alma humana, del alma del artista, de su sufrimiento creativo. Me lleva hasta su obra La lucha contra el demonio (Hölderlin, Kleist, Nietzsche), publicada en 1925 y dedicada a Sigmund Freud, otro explicador del dolor humano. En la introducción del texto leemos la explicación que nos ofrece Zweig:

Las tres épicas figuras de Hölderlin, Kleist y Nietzsche tienen extrañas afinidades en los destinos de su existencia. Los tres, arrancados de su propio ser por una fuerza poderosísima y en cierto modo ultramundana, son arrojados a un calamitoso torbellino de pasión. Los tres terminan prematuramente su vida, con el espíritu destrozado y un mortal envenenamiento en los sentidos. Los tres terminan en la locura o en el suicidio. Los tres parece que viven bajo el mismo signo del horóscopo. Los tres pasan por el mundo cual rápido y luminoso meteoro, ajenos a su época, incomprendidos por su generación, para sumergirse después en la misteriosa noche de su misión. Ignoran adonde van; salen del Infinito para hundirse de nuevo en el Infinito y, al pasar, rozan apenas el mundo material. Domina en ellos un poder superior a su propia voluntad, un poder no humano en el que se sienten aprisionados. Su voluntad no rige (llenos de angustia, lo reconocen ellos mismos en momentos de clarividencia). Son esclavos. Son posesos (en todo el sentido de la palabra) del poder del demonio.

Demonio, demoníaco. Estas palabras han sufrido ya tantas interpretaciones desde su primitivo sentido misticorreligioso en la antigüedad, que se hace necesario revestirlas de una interpretación personal.

Llamaré demoníaca a esa inquietud innata, y esencial a todo hombre, que lo separa de sí mismo y lo arrastra hacia lo infinito, hacia lo elemental. Es como si la Naturaleza hubiese dejado una pequeña porción de aquel caos primitivo dentro de cada alma y esa parte quisiera apasionadamente volver al elemento de donde salió: a lo ultrahumano, a lo abstracto. El demonio es, en nosotros, ese fermento atormentador y convulso que empuja al ser, por lo demás tranquilo, hacia todo lo peligroso, hacia el exceso, al éxtasis, a la renunciación y hasta a la anulación de sí mismo.

En la mayoría de las personas, en el hombre medio, esa magnífica y peligrosa levadura del alma es pronto absorbida y agotada; sólo en momentos aislados, en la crisis de la pubertad o en aquellos minutos en que por amor o simple instinto genésico ese cosmos interior entra en ebullición, sólo entonces domina hasta en las existencias burguesas más triviales y, sobre el alma, reina ese poder misterioso que sale del cuerpo, esa fuerza gravitante y fatal. Por lo demás, el hombre comedido anula esa presión extraña, la sabe cloroformizar por medio del orden, porque el burgués es enemigo mortal del desorden dondequiera que lo encuentre: en sí mismo o en la sociedad. Pero en todo hombre superior, y más especialmente si es de espíritu creador, se encuentra una inquietud que le hace marchar siempre hacia adelante, descontento de su trabajo. Esta inquietud mora en todo «corazón elevado que se atormenta» (Dostoievski); es como un espíritu inquieto que se extiende sobre el propio ser como un anhelo hacia el Cosmos. Todo cuanto nos eleva por encima de nosotros mismos, de nuestros intereses personales y nos llenos de inquietud, hacia interrogaciones peligrosas, lo hemos de agradecer a esa porción demoníaca que todos llevamos dentro. Pero ese demonio interior que nos eleva es una fuerza amiga en tanto que logramos dominarlo; su peligro empieza cuando la tensión que desarrolla se convierte en una hipertensión, en una exaltación; es decir, cuando el alma se precipita dentro del torbellino volcánico del demonio, porque ese demonio no puede alcanzar su propio elemento, que es la inmensidad, sino destruyendo todo lo finito, todo lo terrenal, y así el cuerpo que lo encierra se dilata primero, pero acaba por estallar por la presión interior. Por eso se apodera de los hombres que no saben domarlo a tiempo y llena primero las naturalezas demoníacas de terrible inquietud; después, con sus manos poderosísimas, les arranca la voluntad, y así ellos, arrastrados como un buque sin timón, se precipitan contra los arrecifes de la fatalidad. Siempre es la inquietud el primer síntoma de ese poder del demonio; inquietud en la sangre, inquietud en los nervios, inquietud en el espíritu. (Por eso se llama demonios a esas mujeres fatales que llevan en sí la perdición y la intranquilidad.) Alrededor del poseso sopla siempre un viento peligroso de tormenta, y por encima de él se cierne un siniestro cielo, tempestuoso, trágico, fatal.

Todo espíritu creador cae infaliblemente en lucha con su demonio, y esa lucha es siempre épica, ardorosa y magnífica.

¡LOCO…, POETA!

La leyenda del arpa antigua me ha arrastrado hasta llegar a Zweig. El escrito que dejé me llevaba a ese orden trivial en el que vivimos y esa necesidad de luchar con los propios demonios creativos. El leñador quedó expuesto a la fuerza de la belleza sin preparación, en su casual encuentro nocturno. Boya, el artista, estaba solo en su explosión artística y encontró en el leñador el otro yo, el receptor, al que todo artista aspira. Los hay que escriben para vender; los hay que escriben para encontrarse con ese lector perfecto para el que escriben o componen, aquella parte del yo que se imaginan que vive en un placer sin dolor. Pero también recibir la belleza, nos explican, expone al peligro de salir del rebaño, por usar un término caro a Nietzsche. El rebaño es una vida sin belleza, sin sentido estético, silenciando al demonio interior.

De nuevo la memoria me trae unos versos de Nietzsche, de ese conmovedor primer poema de sus Ditirambos dionisiacos (1888):

Con el desvanecerse de la luz,

mientras la hoz de la luna

se desliza verde y envidiosa

entre rojos purpúreos,

—hostil al día,

segando a cada paso

las guirnaldas de rosas

con sigilo, hasta que se hunden,

pálidas, en el seno nocturno:

así caí yo mismo alguna vez

desde mi desvarío de verdad,

desde mis días afanosos,

del día cansado, enfermo de luz,

—caí hacia abajo, hacia la noche, hacia las sombras,

abrasado y sediento

de una verdad.

—¿recuerdas aún, recuerdas tú, ardiente corazón

cuan sediento estuviste?—

¡sea yo desterrado

de toda verdad!

¡Solamente loco! ¡Solamente poeta!

(Trad. de Guillermo Teodoro Schuster y Juan Carlos Prieto Cañé)

Ese último verso, que se repite a lo largo del poema, encierra la mística demoniaca del que se deja arrastrar hacia esa locura lúcida de lo demoniaco en el sentido que Zweig le daba. ¡Loco…, poeta!

“La leyenda del arpa” muestra el temor a la posesión en una cultura que valora el equilibrio, la armonía. La nuestra, por el contrario, tiene que luchar contra la trivialidad y el aburrimiento, contra el bostezo, como bien observó T.S. Eliot.

La educación estética es la idea que Zweig apunta, el control del arrebato, ese camino de entrada y salida hacia un disfrute no destructivo, placentero y de peligro reducido. Pero quizá, como sabían estos artistas y muchos otros, sea ese el signo astral, el temperamento que lleva unas formas de creación, que —como Mann señalara— no es conveniente que el público conozca. Son los sótanos de la creación.

La educación estética es la idea que Zweig apunta, el control del arrebato, ese camino de entrada y salida hacia un disfrute no destructivo, placentero y de peligro reducido. Pero quizá, como sabían estos artistas y muchos otros, sea ese el signo astral, el temperamento que lleva unas formas de creación, que —como Mann señalara— no es conveniente que el público conozca. Son los sótanos de la creación.

No es necesario ningún misticismo. El verdadero arte nos enfrenta a nosotros mismos, a nuestro tiempo. No es acomodaticio. No es la “bella naturaleza”, tan querida por los neoclásicos precisamente para evitar las tensiones.

El romanticismo cambió ese sentido adentrándose en aventuras anímicas, por los caminos de la imaginación y el deseo.

Boya destruyó el arpa para evitar el dolor que le producía la expresión de sí mismo convertido en notas. El leñador murió arrebatado por la belleza que escuchó en el bosque aquella noche de luna. ¿Y nosotros? Entre el clasicismo preventivo y el romanticismo arriesgado nos hemos ido por la industrialización del arte, quizá el camino más peligroso porque nos deja sin respuestas y, peor, sin preguntas.

Espero que indagar en las leyendas de diferentes culturas nos permita adentrarnos en estos mares.

LO